Homilía del II Domingo de Cuaresma

Mensaje completo del Cardenal Carlos Aguiar Retes en la Basílica de Guadalupe.

“Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración” (Lc. 9,28).

Para adentrarnos en el contenido de esta hermosa escena, titulada habitualmente como “La transfiguración de Jesús”, debemos recordar que, unos versículos antes, el evangelista Lucas narra que Jesús le pregunta a sus discípulos qué piensa la gente de Él y qué piensan ellos de Él. La respuesta ya la conocemos: mientras que la gente piensa que Jesús es un Profeta, los discípulos le responden, en voz de Pedro, que es más que un Profeta: es el Mesías esperado (Lc. 9,18-20).

Entonces Jesús les dice: pues sepan que este Mesías no es como el que espera la gente; es decir, un rey poderoso que se impone por la fuerza de las armas; este Mesías se impone por el testimonio de obediencia a Dios Padre, y acepta la misión que le encomienda.

Por ello, dice a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén a cumplir la misión de Mesías y a explicarle a los judíos, en el Templo de Jerusalén –máximo lugar de la religiosidad para esta comunidad– para qué ha venido al mundo.

Jesús sabe que eso va a generar una gran confrontación pues, como había ocurrido en algunas escenas anteriores de su vida, había un grupo que quería quitarlo de en medio, que querían matarlo. Por eso, no es nada fácil esta decisión de subir o no a Jerusalén.

Nosotros, en nuestra vida, muchas veces tenemos necesidad de interpelar a alguien, de confrontar su conducta, de hablarle como hermano pero al mismo tiempo con la verdad; sin embargo, preferimos callar. No cumplimos nuestra misión de hermanos.

Jesús, ante esta dificultad natural –que también debió de haber sentido– tomó la mejor decisión: subir a un monte aislado para hacer oración y pedirle a Dios la fuerza de su Espíritu para poder asumir la decisión de subir a Jerusalén. Esta es la razón de la escena que transmite el Evangelio de hoy. Y pide a tres de sus discípulos -probablemente los de mayor confianza para Él- que le acompañen, como lo hará después en el Huerto de Getsemaní, ante la inminencia de su arresto, de su Pasión y Muerte.

Los discípulos –como ocurre también tantas veces con nosotros cuando le pedimos a amigos que nos acompañen a hacer algo–, no saben exactamente lo que va a suceder. Los discípulos acompañan al Señor físicamente, pero se les olvida que los invitó para que lo acompañaran en la oración.

Jesús se sumerge en la oración. Se interioriza a tal punto que su rostro empieza a resplandecer. Jesús acostumbraba a orar de noche o al amanecer, y por lo tanto, estaba oscuro. Y los discípulos estaban cargados de sueño –afirma el texto– pero de pronto, ante el resplandor, despiertan (Lc. 9,32).

¿Qué ha pasado en el interior de Jesús? Para asumir su decisión de subir a Jerusalén y cumplir con su misión (sin duda eso es lo que significan las figuras de Elías y de Moisés) va a la historia de amor que tiene Dios con su pueblo; va a la historia en la cual, estos personajes debieron cumplir su misión, como ahora Él lo tiene que hacer. Y en ese diálogo interior, Jesús encuentra la fortaleza que da el Espíritu Santo.

Jesús da ejemplo de cómo afrontar situaciones difíciles, pero que debemos cumplir: necesitamos adentrarnos en la oración, interiorizando, consultando nuestra historia, nuestras capacidades y nuestras acciones, en las cuales hemos visto la mano de Dios que nos ha ayudado a seguir adelante en la vida, con nuestros proyectos y con nuestra misión. Y así nuestras decisiones serán siempre victoriosas, provechosas, fecundas, aunque aparentemente, a los ojos humanos, sean derrotas; aunque aparentemente no hayamos logrado el propósito como lo habíamos calculado.

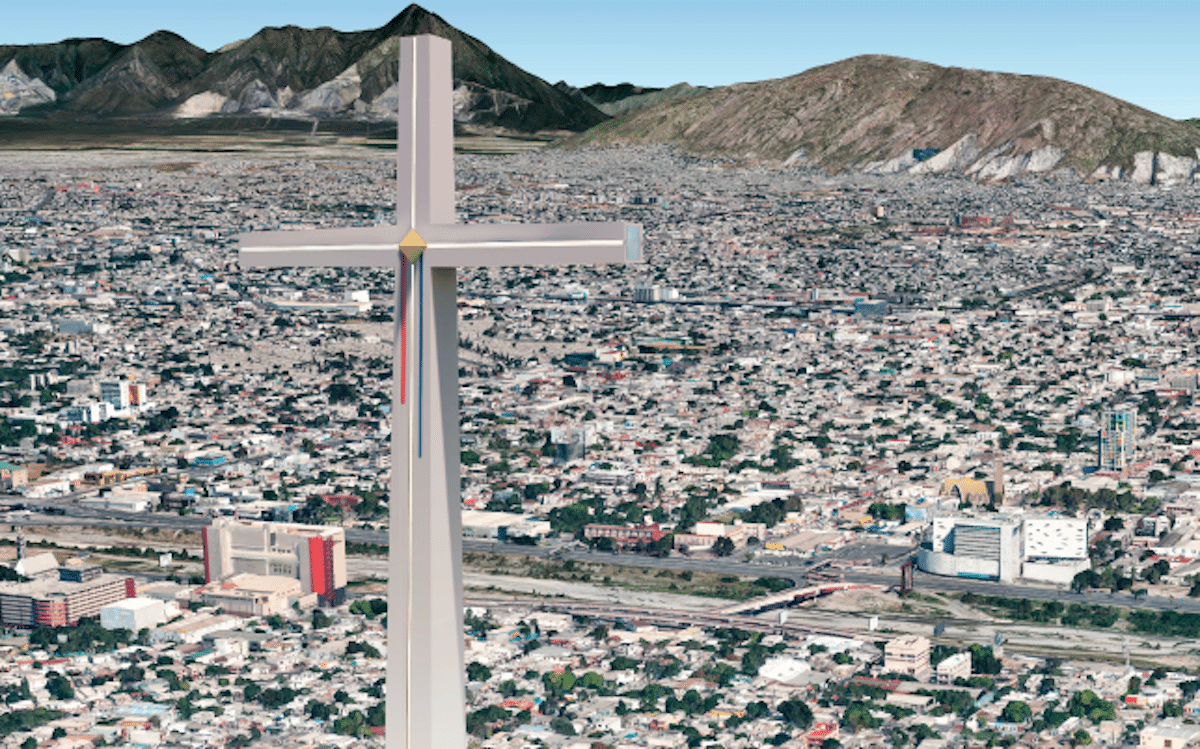

Eso significa la cruz de Cristo. Por eso, siempre Jesús crucificado preside nuestros templos católicos, pues así nos invita a no tener miedo ante las decisiones que debemos tomar, cuando lo hacemos con plena conciencia de qué es lo que Dios nos pide. Tenemos que mirar a Cristo en la cruz, sabiendo que Él ha vencido a la muerte. Si lo tenemos aquí crucificado, no es simplemente para recordar el sufrimiento por el que pasó, sino para recordarnos que en los sufrimientos que debemos afrontar, siempre está la luz de la victoria pascual, porque con la fuerza del Espíritu Santo lograremos seguir adelante.

Y eso es lo que expresa Pablo en la Segunda Lectura: nosotros no solamente nos quedamos contemplando las realidades terrenas, miopes en cuanto a nuestro destino. Afirma: “Nosotros somos ciudadanos del cielo. Esperamos que llegue Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo” (Fil. 3,21).

Hermanos, el camino de la cruz no lo debemos de evadir, sino asumirlo como Jesús. Con la esperanza cierta -como lo hace Abram en la Primera Lectura– cuando Dios le dice: “Abram, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia” (Gen. 15, 5). Abram creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo.

Queremos corresponder al amor de Dios que nos ha dado la vida; queremos corresponder a la vocación y misión que nos ha dado como personas, como comunidad, como Iglesia, en este tiempo. Asumamos el camino de Jesús, oremos; pasemos de recitar oraciones a una oración que nos permita descubrir con gratitud qué es lo que Dios nos pide; y a una oración de confianza para llevarlo a cabo. De esa manera, nuestro testimonio de vida será también resplandeciente. Aparecerá la Gloria del Señor en medio de nosotros, como lo hemos visto a lo largo de la historia con tantos seres humanos que han creído en Jesucristo.

Que ese testimonio sea el principal motor evangelizador de nuestro tiempo, de nuestra Iglesia, de nuestra patria. Pidámoslo así a María, quien fue la primera que creyó como Abram, y puso en práctica todo lo que se le pedía, aunque tuvo que llorar al pie de la cruz al ver a su Hijo ajusticiado, pero se alegró con sus discípulos al verlo resucitado, y al recibir con ellos el Espíritu Santo en Pentecostés.

Con esa confianza, continuemos nuestra peregrinación, nuestro itinerario, de la Cuaresma, renovando nuestro espíritu de discípulos de Cristo, que asumimos el destino que nos ha planteado el Señor en nuestra vida. ¡Que así sea!